「私小说」细致记录个人心事,用手机、摄影机、电脑记录个人生活,剪辑成电影,或许能称作「私电影」吧。

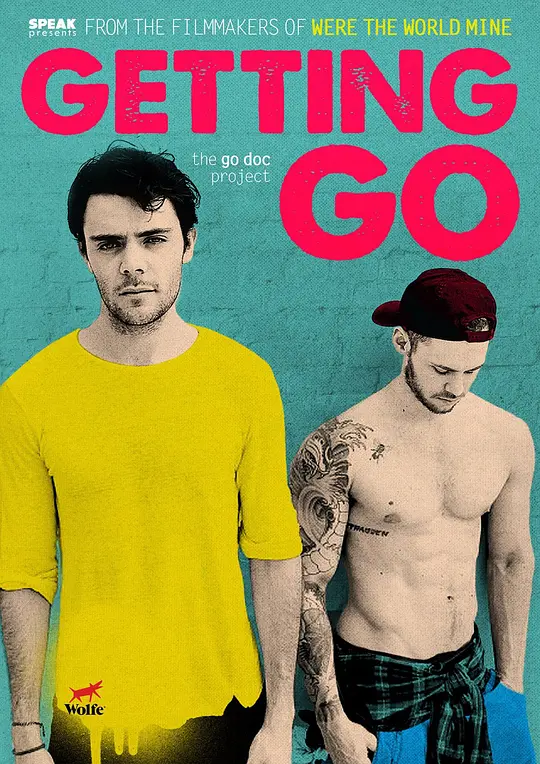

Doc 即将大学毕业,他迷恋上了一个脱衣舞男 Go。一晚喝醉之后,他脑袋一热向 Go 发了一封邮件,谎称自己想拍摄一部电影,记录纽约的夜生活,试图接近Go。Doc 作为社交媒体和全民影像时代的年轻人,用手机和电脑记录下全过程,再加上因演戏需要从朋友借来的摄影机拍摄的采访 Go 的镜头,构成了整部电影。

手机镜头低画质的噪点,抖动的镜头,Doc 对着镜头记录的生活日志,电脑录屏,甚至剪辑方式,都营造出这部电影真像是 Doc 自己剪辑的作品,至少我第一次看时是这样想的。但我看到导演编剧和演员不是同一人时,我意识到这仍然是一部编排的电影,不过能做到如此逼真的个人影像的效果,仍然令人赞叹。同时,这也让我思考,个人的生活记录与电影的关系与界限是什么?

这部电影中对安迪·沃霍尔的借用似乎是一种解读。安迪·沃霍尔对准人体、吃饭时的嘴、亲吻拍摄了一些短片,没有任何情节,或许无法把它们认为是电影。Go 非常喜欢沃霍尔,于是电影中出现了模仿沃霍尔拍摄的 Go 吃东西、Go 的身体特写、Doc 和 Go 亲吻的镜头。Go 认为沃霍尔拍摄的「平淡无奇的生活」恰恰是他的反叛之处。他将拍摄对象从《埃及艳后》《日落大道》等好莱坞式宏大场景、传奇故事,转移到平常个人,可以说是日后全民影像时代的预言和精神支柱。而这部电影,既挪用沃霍尔,又精心编排,呈现故事情节和人物内心,将个人影像带至电影层面,似乎在暗示「手机也能拍电影」,将沃霍尔对个人的关注提升至个人的英雄时刻。

除了形式上的独特,Doc 和 Go 在床上讨论的话题同样有趣。Doc 认为「同性恋要想争取权力就应该融入『主流群体』」,Go 坚持「哪有什么『主流和正常』,我们的每一次插入都是对陈规的中指」。这两种观点非常典型,经常出现在少数群体和主流人群的关系讨论中。它不仅涉及性少数,也包括残疾人、少数民族、少数种族等等。这一问题或许没有答案,因为每个人的选择都受到自己经历的影响。就像Doc,童年时被别人发现的恐惧一直挥之不去,自己与同性恋群体的认同并不强烈,于是导致了他不想显得张扬,支持「融入」。

或许选择什么样的立场并不是最重要的,思索自己为何这样选择,理解自己的真正情感需要,认识自己,才是最重要的。

这是一部显得业余、粗糙,但丰富甚至喧闹,其中 Go 表演脱衣舞配合音乐和剪辑的画面之美,更让人觉得这是非常专业的电影。两位「演员」——我甚至要给他们打上引号,因为他们呈现出在镜头前就像我们日常用手机记录时的感觉,让我很难分清表演和生活的界限——精彩演绎之外的美,更让我对这部电影热爱不已。