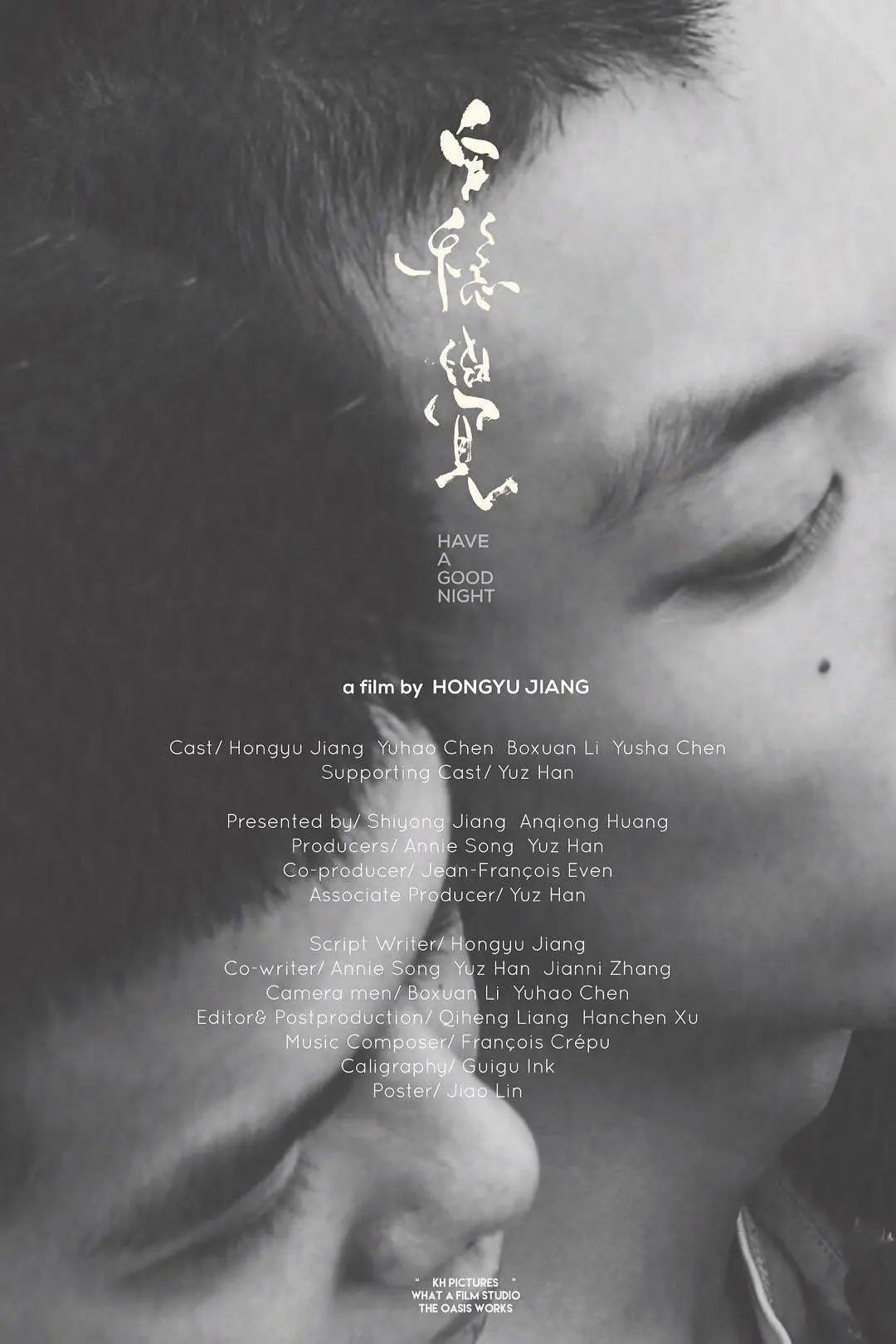

又一部“私电影”,或如片中角色所说“伪记录片”。我在看完 Getting Go, the Doc Go Project 后,采用“私电影”称呼这类电影,即电影呈现的效果似乎是一个不懂拍电影的普通人,借助普通的拍摄器材,所“自制”的影片,但若查看制作人员表,又会发现实则导演、编剧齐备。

看之前,我并不知道这部《安稳觉》也会是“私电影”,所以正契合这类电影想达到的迷惑观众的效果。

影片呈现的是一个青年导演陈玉皓带着摄影师朋友李博轩,在清明节假期来到四川与男友蒋鸿宇见面。“导演”决定拍摄这一行程,做成“伪纪录片”,期望在电影节放映。他对摄影师朋友称,已事先和男友商量,男友已同意拍摄。甚至在朋友质疑时,他仍然表示“男友的反映都是表演出来的”。

于是整整三天时间,三人去乡下祭扫、乘车、在家休息都至少有一台摄影机在记录。即使男友不时喊出“别拍了”,摄影师也几乎不回应,继续怼着拍。青年“导演”声称现在的电影都喜欢“带点肉”的影片,还偷藏摄影机,拍摄和男友做爱的片段。

我们,观众,就像摄影师一般,被告知“男友的反应都是装出来的”,便怀着看热闹、偷窥的心情看他如何“表演”。除了偶尔会惊讶于人物反应的真实,升起短暂的疑惑: “他真的在演吗?”

影片结尾部分,两个恋人吵架,“青年导演”出走,男友在街头奔走寻找,摄影师仍然跟随。男友抽泣,绝望,进而被始终跟随的摄影机惹怒,不断地喊出“不要拍了”。一直话不多的摄影师突然开口:“相机快没电了,卡也快满了。你记住你现在的状态,等我换一下电池。”摄影师仍然认为男友在“表演”,于是要“演员”切断、暂时封装情绪。

一路焦急寻找恋人的男友表情呆滞,忽然领悟又怒不可遏,大吼“你以为我在演吗?”“你一直以为我在演吗?”

在之后我们从男友偷偷录下的视频中发现,男友根本不知道“青年导演”会全程记录这次的见面。于是作为观众的我们会突然感到羞愧吗?一直看的影片是未经人同意拍摄的,极为隐私的画面,并且现在发行上映出来是否有取得男友的同意呢?

我想“私电影”天生的特点,就是始终激起观众质疑自我,质疑观看这一行为。在片中升起的虚实模糊之感,是否侵犯他人之耻,将会在电影结束后进一步加深。因为回过头来看,这部电影的导演原来是蒋鸿宇,即片中的男友。

所以整部电影经由精细的编排,是导演拍了一部假装被拍的电影,“伪纪录片”的“伪”倒是更贴切了。这也是这部电影,以及我看过的“私电影”给我留下的震撼,它们如此之真,如此像在真真切切地“记录”“真实”生活,而又自我打破幻镜,揭露电影虚构的“真身”,电影能做到何种程度,电影与真实的关系等等问题,令人叹服。

还有一点是片中的四位出场人物,或出声或抬手,都曾表示“不要拍了”。摄影镜头与拍摄对象的紧张关系一直存在,我们通常会在“镜头”前感到不自在,不自然地“表演”自己。但即使机械的器具拿开,我们在他人“眼睛”前就会显露“真实”吗?

一路沉默却紧紧跟随的镜头也令我想到了无处不在的“天眼”监控系统,在晚上时还会被刺眼的监控光闪到,真想大喊“别拍了!”但如果要我因此收敛,因此注意一言一行不要触犯“公共行为规范”的话,“你以为我是在演吗?”